13

Nov2016Transmitir el consuelo de Dios

1 comentarios

Nov

“Dios Padre, que nos ha amado tanto, y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente”. Así se expresa el apóstol Pablo dirigiéndose a los tesalonicenses. El Padre del cielo nos ama como no se puede amar más, y es eso es para nosotros un motivo de gran consuelo y de gran esperanza. Efectivamente, unidos a Dios no hay penas ni aflicciones, él nos devuelve la alegría cada vez que la perdemos, porque él solo quiere que seamos felices. Este consuelo de Dios es un efecto de su misericordia: Dios tiene un corazón sensible ante nuestras miserias, pobrezas, debilidades y necesidades. Un corazón apasionado que le hace sufrir con nuestros sufrimientos y alegrarse con nuestras alegrías. Por eso su amor es motivo de gran consuelo.

“Dios Padre, que nos ha amado tanto, y nos ha regalado un consuelo permanente y una gran esperanza, os consuele internamente”. Así se expresa el apóstol Pablo dirigiéndose a los tesalonicenses. El Padre del cielo nos ama como no se puede amar más, y es eso es para nosotros un motivo de gran consuelo y de gran esperanza. Efectivamente, unidos a Dios no hay penas ni aflicciones, él nos devuelve la alegría cada vez que la perdemos, porque él solo quiere que seamos felices. Este consuelo de Dios es un efecto de su misericordia: Dios tiene un corazón sensible ante nuestras miserias, pobrezas, debilidades y necesidades. Un corazón apasionado que le hace sufrir con nuestros sufrimientos y alegrarse con nuestras alegrías. Por eso su amor es motivo de gran consuelo.

Ahora que vamos a concluir el año jubilar de la misericordia, es bueno recordar que todos estamos llamados a reproducir en nuestras vidas este corazón misericordioso de Dios, que en Jesús encontró su mejor realización humana. Un cristiano está invitado a tener un corazón como el de Jesús. Algunas personas son para nosotros un estímulo para acoger esta invitación. Pensemos, por ejemplo, en el estímulo que supone Domingo de Guzmán (por referirme a alguien que puede unir el jubileo de la misericordia, que acaba, con el jubileo por los 800 años de la Orden de Predicadores que continúa). Ya “desde su infancia, según dicen sus biógrafos, creció en él la compasión, de modo que, concentraba en sí mismo las miserias de los demás, hasta el punto de que no podía contemplar aflicción alguna sin participar de ella”. Al contemplar la miseria ajena, él se unía a la miseria contemplada. Y participaba de ella, o sea, la compartía, y así la aliviaba.

Para Domingo la misericordia no era solo un sentimiento. Se traducía en ayuda concreta, en gestos solidarios. Cuando una gran hambre sobrevino en Palencia, Domingo terminó entregando a los pobres todas sus pertenencias. No entregó lo que le sobraba, sino lo que necesitaba. En este contexto se sitúa el famoso episodio de un Domingo que vende sus libros, las pieles muertas (porque de pieles de cordero estaban hechos los libros), para que los hermanos en carne viva pudieran comer. ¿Saben ustedes lo que valía un buen libro en tiempos de Santo Domingo? Más o menos el precio de una vivienda de la época. Si hubiera que traducir este gesto en términos actuales, habría que hablar de alguien que vende su piso para dar el dinero a los que arriesgan su vida en las barcazas que cruzan el mar Mediterráneo.

La idea que nos hacemos de la Iglesia determina nuestra vida eclesial. Si la Iglesia es “el párroco”, seguramente nuestra vida eclesial es muy pobre, aunque los domingos vayamos a la celebración eucarística. Si los laicos piensan que la Iglesia es el párroco, entonces ellos no se sienten responsables de nada. Si el que piensa que la Iglesia es el párroco es el propio párroco, entonces este párroco solo sirve para decir Misa a gente muy sumisa, nada crítica y nada participativa.

La idea que nos hacemos de la Iglesia determina nuestra vida eclesial. Si la Iglesia es “el párroco”, seguramente nuestra vida eclesial es muy pobre, aunque los domingos vayamos a la celebración eucarística. Si los laicos piensan que la Iglesia es el párroco, entonces ellos no se sienten responsables de nada. Si el que piensa que la Iglesia es el párroco es el propio párroco, entonces este párroco solo sirve para decir Misa a gente muy sumisa, nada crítica y nada participativa. Sería interesante hacer una encuesta entre la gente que no pisa la Iglesia más que en contadas ocasiones para asistir a algún acto que ellos consideran de tipo social, y también entre la gente que se consideran buenos católicos porque cumplen habitualmente con la Misa dominical. La pregunta, para unos y otros, sería: cuándo oyes la palabra Iglesia ¿en qué piensas, qué es lo primero que te viene a la mente? Probablemente, incluso entre los creyentes, las respuestas serían variopintas y alguna bastante sorprendente.

Sería interesante hacer una encuesta entre la gente que no pisa la Iglesia más que en contadas ocasiones para asistir a algún acto que ellos consideran de tipo social, y también entre la gente que se consideran buenos católicos porque cumplen habitualmente con la Misa dominical. La pregunta, para unos y otros, sería: cuándo oyes la palabra Iglesia ¿en qué piensas, qué es lo primero que te viene a la mente? Probablemente, incluso entre los creyentes, las respuestas serían variopintas y alguna bastante sorprendente. Las promesas de Dios superan todo deseo. Así se expresa una de las oraciones dominicales (la del Domingo XX del tiempo ordinario). Esta esperanza en unas promesas que van más allá de lo que cualquier ser humano pueda imaginar o desear puede ser un buen motivo de reflexión ante las celebraciones de los días 1 y 2 de noviembre: fiesta de todos los santos y conmemoración de los fieles difuntos. En el fondo se trata de celebrar lo mismo desde dos puntos de vista complementarios, pues los santos y los fieles difuntos son aquellos que han alcanzado ya esos bienes inefables que Dios tiene preparados para los que le aman (para decirlo con palabras que también emplea esa oración del domingo XX).

Las promesas de Dios superan todo deseo. Así se expresa una de las oraciones dominicales (la del Domingo XX del tiempo ordinario). Esta esperanza en unas promesas que van más allá de lo que cualquier ser humano pueda imaginar o desear puede ser un buen motivo de reflexión ante las celebraciones de los días 1 y 2 de noviembre: fiesta de todos los santos y conmemoración de los fieles difuntos. En el fondo se trata de celebrar lo mismo desde dos puntos de vista complementarios, pues los santos y los fieles difuntos son aquellos que han alcanzado ya esos bienes inefables que Dios tiene preparados para los que le aman (para decirlo con palabras que también emplea esa oración del domingo XX). El Papa Francisco viajará a Lund, Suecia, el próximo 31 de octubre, para participar en una ceremonia conjunta entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial, para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma de Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, en la ciudad de Wittenberg, el monje Martín Lutero hizo pública su oposición a la práctica predominante de la venta de indulgencias. En esta conmemoración no se trata de recordar el pasado, sino más bien de considerar los progresos realizados en los últimos cincuenta años de diálogo católico-luterano. Este diálogo se inició después de las importantes decisiones adoptadas por el Concilio Vaticano II y continuadas por Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI.

El Papa Francisco viajará a Lund, Suecia, el próximo 31 de octubre, para participar en una ceremonia conjunta entre la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial, para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma de Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, en la ciudad de Wittenberg, el monje Martín Lutero hizo pública su oposición a la práctica predominante de la venta de indulgencias. En esta conmemoración no se trata de recordar el pasado, sino más bien de considerar los progresos realizados en los últimos cincuenta años de diálogo católico-luterano. Este diálogo se inició después de las importantes decisiones adoptadas por el Concilio Vaticano II y continuadas por Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. El término santo, originalmente, indica separación. Propiamente sólo puede decirse de Dios: Él es el único santo, el separado. Así se comprende eso que dice la Biblia: no es posible ver a Dios. Y, sin embargo, en Jesús se nos da a conocer un Dios solidario con el ser humano, próximo, cercano. Más aún, el Dios de Jesús no guarda celosamente para sí los atributos correspondientes a su divinidad. Quiere hacernos partícipes de ellos. Por eso, los seres humanos estamos llamados, dice el Nuevo Testamento, a participar de la naturaleza divina. Dios, el único santo, nos hace santos, es fuente de toda santidad.

El término santo, originalmente, indica separación. Propiamente sólo puede decirse de Dios: Él es el único santo, el separado. Así se comprende eso que dice la Biblia: no es posible ver a Dios. Y, sin embargo, en Jesús se nos da a conocer un Dios solidario con el ser humano, próximo, cercano. Más aún, el Dios de Jesús no guarda celosamente para sí los atributos correspondientes a su divinidad. Quiere hacernos partícipes de ellos. Por eso, los seres humanos estamos llamados, dice el Nuevo Testamento, a participar de la naturaleza divina. Dios, el único santo, nos hace santos, es fuente de toda santidad. El más antiguo de los escritos del Nuevo Testamento hace notar que la Palabra de Dios solo nos llega a través de palabras humanas: “no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la Palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros, los creyentes” (1 Tes 2,13). El texto reconoce que lo que se comunica, en primer lugar, es una palabra de hombre. Ahora bien, esta palabra los oyentes la reconocen como palabra de Dios. Una palabra reconocida como proveniente de Dios tiene que ser siempre un Evangelio, una buena noticia, una palabra de salvación, una palabra que sólo Dios puede pronunciar. Y Dios sólo pronuncia palabras de vida y de bondad. Si no es acogida como palabra de gracia, entonces no es de Dios.

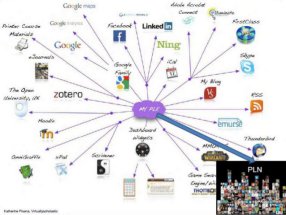

El más antiguo de los escritos del Nuevo Testamento hace notar que la Palabra de Dios solo nos llega a través de palabras humanas: “no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la Palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros, los creyentes” (1 Tes 2,13). El texto reconoce que lo que se comunica, en primer lugar, es una palabra de hombre. Ahora bien, esta palabra los oyentes la reconocen como palabra de Dios. Una palabra reconocida como proveniente de Dios tiene que ser siempre un Evangelio, una buena noticia, una palabra de salvación, una palabra que sólo Dios puede pronunciar. Y Dios sólo pronuncia palabras de vida y de bondad. Si no es acogida como palabra de gracia, entonces no es de Dios. La masificación y el individualismo son dos peligros que acechan a nuestra sociedad. En la masa el individuo queda reducido a número. Para el individualista solo cuenta su propio “yo”. En ambos casos el resultado es la soledad. Las llamadas redes sociales, en bastantes casos, han logrado crear una falsa sensación de vivir acompañados cuando en realidad estamos solos frente a una pantalla, sin saber muy bien cual es el grado de verdad o falsedad que se refleja en la pantalla. El tener cientos o miles de “amigos” en una página de internet no es garantía de tener un solo, bueno y verdadero amigo.

La masificación y el individualismo son dos peligros que acechan a nuestra sociedad. En la masa el individuo queda reducido a número. Para el individualista solo cuenta su propio “yo”. En ambos casos el resultado es la soledad. Las llamadas redes sociales, en bastantes casos, han logrado crear una falsa sensación de vivir acompañados cuando en realidad estamos solos frente a una pantalla, sin saber muy bien cual es el grado de verdad o falsedad que se refleja en la pantalla. El tener cientos o miles de “amigos” en una página de internet no es garantía de tener un solo, bueno y verdadero amigo. Lo que se cuenta en el relato de las tentaciones de Jesús no fue un asunto puntual, sino una constante de la vida de Jesús. La cuestión de fondo es: ¿cómo realizar la misión mesiánica? El tentador propone que el método más eficaz para ser “hijo de Dios” es el prestigio, el poder y la ostentación. Lo primero que le dice el tentador a Jesús es que el pan, el dinero, la abundancia de bienes siempre es muy seductora. Por eso le propone: “convierte estas piedras en pan”, así todos te seguirán y te aclamarán como Hijo de Dios. Jesús responde que, si bien el pan es importante, no es lo más decisivo en la vida. Lo verdaderamente decisivo es el pan de la palabra de Dios. Por esto “no solo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4,4).

Lo que se cuenta en el relato de las tentaciones de Jesús no fue un asunto puntual, sino una constante de la vida de Jesús. La cuestión de fondo es: ¿cómo realizar la misión mesiánica? El tentador propone que el método más eficaz para ser “hijo de Dios” es el prestigio, el poder y la ostentación. Lo primero que le dice el tentador a Jesús es que el pan, el dinero, la abundancia de bienes siempre es muy seductora. Por eso le propone: “convierte estas piedras en pan”, así todos te seguirán y te aclamarán como Hijo de Dios. Jesús responde que, si bien el pan es importante, no es lo más decisivo en la vida. Lo verdaderamente decisivo es el pan de la palabra de Dios. Por esto “no solo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4,4). Los evangelistas cuentan que Jesús curó a muchos ciegos. El devolver la vista a los ciegos tiene un significado salvífico. Jesús, además de encontrarse con personas que tenían los ojos dañados, se encontró con otro tipo de ciegos: los que no querían y los que no podían ver. Jesús critica a los fariseos porque dicen que ven, cuando en realidad están ciegos (Jn 9,41), ciegos para ver lo único que importa ver: a Jesús como enviado de Dios. En otra ocasión, Jesús, tras contraponer juicio y salvación, habla de la luz que juzga a los que no acogen la salvación (Jn 3,17-21). Hay contraposición entre juicio y salvación, cuando el juicio se convierte en un calificativo que en realidad descalifica para condenar. Por eso, Jesús identifica el “no juzguéis” con el “no condenéis” (Lc 6,37). La misión de Jesús es totalmente salvífica. Él no ha venido a juzgar, sino a salvar al mundo (Jn 3,17).

Los evangelistas cuentan que Jesús curó a muchos ciegos. El devolver la vista a los ciegos tiene un significado salvífico. Jesús, además de encontrarse con personas que tenían los ojos dañados, se encontró con otro tipo de ciegos: los que no querían y los que no podían ver. Jesús critica a los fariseos porque dicen que ven, cuando en realidad están ciegos (Jn 9,41), ciegos para ver lo único que importa ver: a Jesús como enviado de Dios. En otra ocasión, Jesús, tras contraponer juicio y salvación, habla de la luz que juzga a los que no acogen la salvación (Jn 3,17-21). Hay contraposición entre juicio y salvación, cuando el juicio se convierte en un calificativo que en realidad descalifica para condenar. Por eso, Jesús identifica el “no juzguéis” con el “no condenéis” (Lc 6,37). La misión de Jesús es totalmente salvífica. Él no ha venido a juzgar, sino a salvar al mundo (Jn 3,17).