27

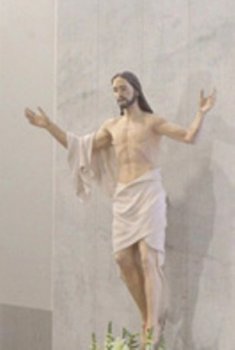

Abr2014Creación y resurrección

6 comentarios

Abr

El primer artículo del Credo, que confiesa a Dios como Creador, está estrechamente relacionado con el último, que habla de resurrección de los muertos. Ambos artículos se refieren a la vida: Dios, como Creador, está en el origen de la vida; él hace surgir el ser del no ser, llama a la existencia a lo que no es. Y el Dios que resucita a los muertos es también un Dios amante de la vida, que quiere seguir amando por toda la eternidad a aquellos a los que ha amado desde el comienzo. El Credo se abre y se cierra con la vida. Todo él está al servicio de la vida. Nuestro Dios es un Dios de salvación.

El primer artículo del Credo, que confiesa a Dios como Creador, está estrechamente relacionado con el último, que habla de resurrección de los muertos. Ambos artículos se refieren a la vida: Dios, como Creador, está en el origen de la vida; él hace surgir el ser del no ser, llama a la existencia a lo que no es. Y el Dios que resucita a los muertos es también un Dios amante de la vida, que quiere seguir amando por toda la eternidad a aquellos a los que ha amado desde el comienzo. El Credo se abre y se cierra con la vida. Todo él está al servicio de la vida. Nuestro Dios es un Dios de salvación.

Entre creación y resurrección hay una relación estrecha, profunda e indisociable. En efecto, la resurrección presupone la creación (sin vida previa no hay resurrección), y la resurrección encuentra su mejor fundamento en la creación: si Dios puede dar vida una vez, ¿por qué no va a poder darla de nuevo? Mejor aún: si Dios puede dar vida, ¿por qué no va a poder mantenerla? ¿Para que se necesita más poder, para sacar vida de la nada o para mantener la vida en el ser? La mejor “prueba” de la resurrección (de la capacidad que Dios tiene de dar vida) es la creación. De este modo, la creación aparece como una verdad llena de esperanza.

Se crea o no se crea en Dios, la pregunta por el poder que ha dado origen a la vida, sea cual sea, aunque sea la casualidad, es también la pregunta por la posibilidad de que la vida aparezca de nuevo o permanezca: ¿por qué lo que ha ocurrido una vez no puede repetirse? ¿Por qué la buena suerte no va a poder tocar dos veces? Si además, Dios existe, entonces la fe en la resurrección resulta sumamente creíble, sobre todo si la fundamentamos en el poder y en el amor de Dios. El poder de Dios, que en la creación se ha manifestado con capacidad absoluta para dar vida, puede en la resurrección seguir ejerciéndose con la misma facilidad. Y si la creación tiene su origen en el amor de Dios hacia la criatura, entonces la resurrección resulta una consecuencia de este amor, pues el amante quiere siempre estar con el amado.

Durante toda la semana de Pascua, la primera lectura de la liturgia eucarística, repite como si fuera un estribillo: “vosotros lo matasteis (a Jesús), pero Dios lo resucitó”. No fue Dios quién entregó a Jesús a la muerte, sino unos hombres malvados que no pudieron soportar su vida y su palabra. Porque cuando uno se encuentra con un profeta tan incisivo y coherente como Jesús de Nazaret, no hay neutralidad posible. Solo caben dos posturas: o convertirse o rechazarle. Precisamente el reproche que Jesús lanza contra algunos judíos es “que no han creído en mi”. Y, al no creer en Jesús, no han creído en el que le ha enviado. Es significativo este texto del evangelio de Juan: “si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado; pero ahora las han visto, y nos odian a mi y a mi Padre” (Jn 15,24). Es posible odiar al Padre, al Hijo y al Espíritu, habiendo visto obras asombrosas.

Durante toda la semana de Pascua, la primera lectura de la liturgia eucarística, repite como si fuera un estribillo: “vosotros lo matasteis (a Jesús), pero Dios lo resucitó”. No fue Dios quién entregó a Jesús a la muerte, sino unos hombres malvados que no pudieron soportar su vida y su palabra. Porque cuando uno se encuentra con un profeta tan incisivo y coherente como Jesús de Nazaret, no hay neutralidad posible. Solo caben dos posturas: o convertirse o rechazarle. Precisamente el reproche que Jesús lanza contra algunos judíos es “que no han creído en mi”. Y, al no creer en Jesús, no han creído en el que le ha enviado. Es significativo este texto del evangelio de Juan: “si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado; pero ahora las han visto, y nos odian a mi y a mi Padre” (Jn 15,24). Es posible odiar al Padre, al Hijo y al Espíritu, habiendo visto obras asombrosas. Hay algo en común en la negación de Pedro y en la traición de Judas, aunque evidentemente lo común no quita las diferencias. Y las diferencias son las que hacen que no podamos situarlas al mismo nivel, ni tengan las mismas consecuencias. Pedro y Judas han sido grandes amigos de Jesús. Cuando las cosas vienen mal dadas, Pedro le niega, pero lo hace tan mal, que se nota que es de los suyos (Jn 18,17.25-27). Niega a disgusto, niega de mala gana. Niega, pero se nota que no está cómodo con la negación. Hay dos maneras de pecar: a gusto y a disgusto. Solo cuando aparece el disgusto en el pecado, hay posibilidad de arrepentimiento y de conversión. El disgusto puede aparecer en el mismo hecho del pecado o después. En el caso de Pedro se diría que aparece en el mismo pecado. Ojalá que todos mis pecados fueran así.

Hay algo en común en la negación de Pedro y en la traición de Judas, aunque evidentemente lo común no quita las diferencias. Y las diferencias son las que hacen que no podamos situarlas al mismo nivel, ni tengan las mismas consecuencias. Pedro y Judas han sido grandes amigos de Jesús. Cuando las cosas vienen mal dadas, Pedro le niega, pero lo hace tan mal, que se nota que es de los suyos (Jn 18,17.25-27). Niega a disgusto, niega de mala gana. Niega, pero se nota que no está cómodo con la negación. Hay dos maneras de pecar: a gusto y a disgusto. Solo cuando aparece el disgusto en el pecado, hay posibilidad de arrepentimiento y de conversión. El disgusto puede aparecer en el mismo hecho del pecado o después. En el caso de Pedro se diría que aparece en el mismo pecado. Ojalá que todos mis pecados fueran así. Según el relato evangélico que leeremos el domingo de ramos, Judas Iscariote tasó la vida de Jesús en 30 monedas de plata (Mt 26,15). Este precio es tanto más ridículo si se recuerda que pocos días antes de traicionar a Jesús, Judas había tasado en 300 monedas de plata el perfume que María, la hermana de Marta y de Lázaro, derramaba sobre Jesús (Jn 12,5). Era, sin duda, un perfume de calidad. Pero es sangrante que el frasco de perfume sea el equivalente al precio de 10 hombres.

Según el relato evangélico que leeremos el domingo de ramos, Judas Iscariote tasó la vida de Jesús en 30 monedas de plata (Mt 26,15). Este precio es tanto más ridículo si se recuerda que pocos días antes de traicionar a Jesús, Judas había tasado en 300 monedas de plata el perfume que María, la hermana de Marta y de Lázaro, derramaba sobre Jesús (Jn 12,5). Era, sin duda, un perfume de calidad. Pero es sangrante que el frasco de perfume sea el equivalente al precio de 10 hombres. Ahora que, en la Pascua, nos disponemos a renovar las promesas bautismales, parece oportuno ofrecer una visión positiva del bautismo. No tanto como un quitar, cuanto como un dar. Los grandes símbolos bautismales son el agua, la luz y el aceite. A veces nos hemos quedado solo con el agua y la hemos presentado en su dimensión negativa: como si su papel fuera el de limpiar una mancha. En perspectiva positiva habría que decir: más que un signo de limpieza, el agua es un signo de fecundidad. El que no ha conocido a Dios, el que no se ha encontrado con Dios es como una tierra reseca e infecunda, que no puede dar fruto. Cuando recibe el agua del Espíritu Santo, entonces esta tierra empieza a ser fecunda, a dar frutos de vida y amor.

Ahora que, en la Pascua, nos disponemos a renovar las promesas bautismales, parece oportuno ofrecer una visión positiva del bautismo. No tanto como un quitar, cuanto como un dar. Los grandes símbolos bautismales son el agua, la luz y el aceite. A veces nos hemos quedado solo con el agua y la hemos presentado en su dimensión negativa: como si su papel fuera el de limpiar una mancha. En perspectiva positiva habría que decir: más que un signo de limpieza, el agua es un signo de fecundidad. El que no ha conocido a Dios, el que no se ha encontrado con Dios es como una tierra reseca e infecunda, que no puede dar fruto. Cuando recibe el agua del Espíritu Santo, entonces esta tierra empieza a ser fecunda, a dar frutos de vida y amor. “El domingo pasado bautizamos a nuestra cuarta nieta. El sacerdote le dijo que desde aquel momento ella era "sacerdote", "profeta" y "reina". ¿Qué significado tiene esto? Como mujer, y de momento, nada de sacerdocio femenino. De reina, lo mismo, pues no es de sangre azul. Sólo le queda la oportunidad de ser profeta, pero no de imitación, pues ella, como cada uno de nosotros, somos irrepetibles”. Este era el comentario que un amable lector dejaba en un reciente post de este humilde blog. Dado que la cuaresma es un tiempo “catecumenal”, en el que los cristianos nos preparamos para renovar las promesas bautismales, me parece oportuno decir una palabra sobre uno de los momentos del rito bautismal.

“El domingo pasado bautizamos a nuestra cuarta nieta. El sacerdote le dijo que desde aquel momento ella era "sacerdote", "profeta" y "reina". ¿Qué significado tiene esto? Como mujer, y de momento, nada de sacerdocio femenino. De reina, lo mismo, pues no es de sangre azul. Sólo le queda la oportunidad de ser profeta, pero no de imitación, pues ella, como cada uno de nosotros, somos irrepetibles”. Este era el comentario que un amable lector dejaba en un reciente post de este humilde blog. Dado que la cuaresma es un tiempo “catecumenal”, en el que los cristianos nos preparamos para renovar las promesas bautismales, me parece oportuno decir una palabra sobre uno de los momentos del rito bautismal.