29

Mar2016Tumba vacía y apariciones, refuerzo mutuo

6 comentarios

Mar

Según el Obispo anglicano N.T. Wright hay dos datos que ayudan a entender la “lógica histórica” de los relatos evangélicos sobre la resurrección. Son dos datos confluyentes, que se apoyan el uno al otro, a saber: a) la tumba vacía; b) las apariciones.

Según el Obispo anglicano N.T. Wright hay dos datos que ayudan a entender la “lógica histórica” de los relatos evangélicos sobre la resurrección. Son dos datos confluyentes, que se apoyan el uno al otro, a saber: a) la tumba vacía; b) las apariciones.

Un anuncio de la resurrección con la presencia del cadáver de Jesús, no hubiera tenido ningún éxito. La evidencia del cadáver hubiera sido apabullante y casi un obstáculo insalvable para aceptar la resurrección. Pero solo la tumba vacía tampoco hubiera probado nada. Más bien, hubiera sido un indicio serio de que los apóstoles habían robado y ocultado el cadáver. Lo primero que piensa María Magdalena cuando ve la tumba vacía es que el jardinero ha trasladado el cadáver. Celso, un apologeta anticristiano del siglo II, calificaba a los apóstoles de ladrones de cadáveres.

Por eso tuvo que haber algo más que una tumba vacía. Hubo una presencia que se imponía a pesar de las dudas y vacilaciones. Pero como esta presencia no era como las mundanas, porque Jesús resucitado se aparece no a la manera terrestre, sino al modo como se aparecen las realidades celestiales, se explica la duda y la sorpresa de los apóstoles. No es extraño que confundieran su experiencia del resucitado con la experiencia de los “aparecidos”, de los fantasmas, con esa vaga impresión que a veces todos tenemos de que los muertos están con nosotros y nos “sugieren” que siguen ahí. Ellos sabían de este tipo de experiencias. Es posible que se preguntaran si no sería una experiencia de este tipo la que estaban teniendo tras la muerte de Jesús. En este caso, no habría ningún encuentro con Jesús resucitado, sino con una apariencia fantasmagórica surgida de la propia imaginación.

Pero el sepulcro vacío hizo pensar a los discípulos que quizás en aquellas apariciones se trataba de algo distinto a un fantasma. Quizás era verdad que Cristo había dejado la tierra y había resucitado, entrando en el mundo de Dios donde ya no se muere más. Por eso digo que la tumba vacía y las apariciones se refuerzan mutuamente. La tumba vacía ayuda a comprender que quién se hace presente misteriosamente es aquel que ninguna tumba puede contener. Por su parte, esta presencia misteriosa de Jesús ayuda a comprender el motivo por el que la tumba está vacía.

Evidentemente, afirmar que Cristo ha resucitado es un dato de fe, el dato fundamental de la fe cristiana. Por esto no puede “probarse”. Pero puede explicarse. Y una vez aceptada por la fe la resurrección de Cristo, el creyente busca hacerla creíble. Al hacerla creíble, el creyente vive su fe con mayor confianza.

Teólogos y exégetas hablan del “criterio de dificultad” como un signo de la veracidad de los relatos evangélicos. Difícilmente la primitiva Iglesia se habría molestado en inventar un material susceptible de dejarla en una posición difícil o debilitada en las disputas con los oponentes. Puestos a inventar dichos o palabras de Jesús, lo último que se le ocurriría a un admirador del Maestro es decir cosas que le dejasen mal parado. Este criterio de dificultad podría aplicarse a los primeros relatos de la resurrección de Cristo. Los autores de estos relatos parece que no tienen ningún interés en “vender el producto”; cuentan una experiencia con una ingenuidad y unas maneras que hacen difícil su comprensión y su aceptación; hay ahí una prueba de que no buscan engañar, porque si buscasen engañar se expresarían de otra manera. Pienso en tres detalles:

Teólogos y exégetas hablan del “criterio de dificultad” como un signo de la veracidad de los relatos evangélicos. Difícilmente la primitiva Iglesia se habría molestado en inventar un material susceptible de dejarla en una posición difícil o debilitada en las disputas con los oponentes. Puestos a inventar dichos o palabras de Jesús, lo último que se le ocurriría a un admirador del Maestro es decir cosas que le dejasen mal parado. Este criterio de dificultad podría aplicarse a los primeros relatos de la resurrección de Cristo. Los autores de estos relatos parece que no tienen ningún interés en “vender el producto”; cuentan una experiencia con una ingenuidad y unas maneras que hacen difícil su comprensión y su aceptación; hay ahí una prueba de que no buscan engañar, porque si buscasen engañar se expresarían de otra manera. Pienso en tres detalles: He llamado a tu puerta

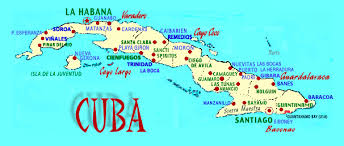

He llamado a tu puerta Cuba se ha convertido últimamente en un lugar de encuentro entre líderes religiosos que hacía tiempo que no se hablaban (el Papa de Roma y el Patriarca de Moscú) o entre facciones políticas que llevan demasiado tiempo enfrentadas (como es el caso de la guerrilla y las fuerzas del gobierno colombiano). Quién facilita encuentros merece toda alabanza, porque lo que más necesitamos los seres humanos es encontrarnos. Las separaciones no son buenas para nadie. Promover también encuentros entre los grupos y tendencias que hay dentro de la isla y entre los cubanos que viven fuera y lo que se han quedado en el país, resultaría coherente con este ser facilitador de encuentros para los de fuera. ¿La visita del presidente Obama servirá de desencadenante de estos encuentros entre cubanos de dentro y de fuera de la isla, o son otros los intereses que hay detrás de esta visita?

Cuba se ha convertido últimamente en un lugar de encuentro entre líderes religiosos que hacía tiempo que no se hablaban (el Papa de Roma y el Patriarca de Moscú) o entre facciones políticas que llevan demasiado tiempo enfrentadas (como es el caso de la guerrilla y las fuerzas del gobierno colombiano). Quién facilita encuentros merece toda alabanza, porque lo que más necesitamos los seres humanos es encontrarnos. Las separaciones no son buenas para nadie. Promover también encuentros entre los grupos y tendencias que hay dentro de la isla y entre los cubanos que viven fuera y lo que se han quedado en el país, resultaría coherente con este ser facilitador de encuentros para los de fuera. ¿La visita del presidente Obama servirá de desencadenante de estos encuentros entre cubanos de dentro y de fuera de la isla, o son otros los intereses que hay detrás de esta visita? A lo largo del Antiguo Testamento encontramos textos que pueden considerarse una profecía de lo que siglos más tarde se manifestará en la crucifixión de Cristo. Según el libro de la Sabiduría (2,12-22), el justo, con su modo de vivir, y aunque no lo pretenda, es una denuncia para los impíos. Al ver la vida del justo, los impíos tienen una experiencia de contraste y esta experiencia no les gusta, porque, en cierto modo, es una crítica de su modo de vivir, de pensar y de obrar. Entonces, añade el libro de la Sabiduría, los impíos someten al justo a la prueba de la afrenta y la tortura, para ver hasta dónde llega su paciencia y moderación y comprobar si Dios está con él. Según los impíos la prueba de que Dios está con el justo es que le librará de sus enemigos y del poder de la muerte. Algo parecido ocurrió al pié de la cruz, cuando los enemigos de Jesús le provocan diciéndole que pida a Dios que le salve de la cruz, porque esa será la prueba de que Dios es su Padre.

A lo largo del Antiguo Testamento encontramos textos que pueden considerarse una profecía de lo que siglos más tarde se manifestará en la crucifixión de Cristo. Según el libro de la Sabiduría (2,12-22), el justo, con su modo de vivir, y aunque no lo pretenda, es una denuncia para los impíos. Al ver la vida del justo, los impíos tienen una experiencia de contraste y esta experiencia no les gusta, porque, en cierto modo, es una crítica de su modo de vivir, de pensar y de obrar. Entonces, añade el libro de la Sabiduría, los impíos someten al justo a la prueba de la afrenta y la tortura, para ver hasta dónde llega su paciencia y moderación y comprobar si Dios está con él. Según los impíos la prueba de que Dios está con el justo es que le librará de sus enemigos y del poder de la muerte. Algo parecido ocurrió al pié de la cruz, cuando los enemigos de Jesús le provocan diciéndole que pida a Dios que le salve de la cruz, porque esa será la prueba de que Dios es su Padre. Con la expresión “ajuste fino” del universo se quiere decir que las leyes físicas que han dado como resultado la vida están finamente ajustadas, de tal manera que si variáramos alguna de ellas en un ínfimo porcentaje, la vida simplemente no existiría. En otras palabras, habitamos un universo extremadamente improbable, en el cual se ha desarrollado la vida compleja de una manera muy equilibrada. Este ajuste fino es sorprendente y da mucho que pensar. Pero no me parece que pueda considerarse una prueba concluyente de la existencia un Dios autor de tal ajuste. El mismo problema se plantea con la hipótesis del multiverso, o sea, con la hipótesis de que existan múltiples universos distintos del nuestro, resultado de otras combinaciones de las leyes de la física.

Con la expresión “ajuste fino” del universo se quiere decir que las leyes físicas que han dado como resultado la vida están finamente ajustadas, de tal manera que si variáramos alguna de ellas en un ínfimo porcentaje, la vida simplemente no existiría. En otras palabras, habitamos un universo extremadamente improbable, en el cual se ha desarrollado la vida compleja de una manera muy equilibrada. Este ajuste fino es sorprendente y da mucho que pensar. Pero no me parece que pueda considerarse una prueba concluyente de la existencia un Dios autor de tal ajuste. El mismo problema se plantea con la hipótesis del multiverso, o sea, con la hipótesis de que existan múltiples universos distintos del nuestro, resultado de otras combinaciones de las leyes de la física. “¡No puedo cantar, ni quiero / a ese Jesús del madero / sino al que anduvo en la mar!”. Son unos versos de Antonio Machado que, consciente y sobre todo inconscientemente, muchos cristianos podríamos recitar con toda verdad. El Dios sufriente y crucificado no nos acaba de gustar. Preferimos al Dios poderoso, representado en la conocida escena de Jesús andando sobre las aguas. Andar sobre las aguas es manifestación de poder. Estar clavado en el madero es manifestación de debilidad. No nos gusta la debilidad. Preferimos identificarnos con el poder.

“¡No puedo cantar, ni quiero / a ese Jesús del madero / sino al que anduvo en la mar!”. Son unos versos de Antonio Machado que, consciente y sobre todo inconscientemente, muchos cristianos podríamos recitar con toda verdad. El Dios sufriente y crucificado no nos acaba de gustar. Preferimos al Dios poderoso, representado en la conocida escena de Jesús andando sobre las aguas. Andar sobre las aguas es manifestación de poder. Estar clavado en el madero es manifestación de debilidad. No nos gusta la debilidad. Preferimos identificarnos con el poder. Podemos calificar a Cristo de luz (“yo soy la luz del mundo”) y al cristiano de luz (“vosotros sois la luz del mundo”) porque “Dios es Luz”. El Nuevo Testamento, y más en concreto, los escritos joánicos parece que ofrecen tres “definiciones” de Dios. La más conocida es “Dios es amor” (1 Jn 4,8.16). Pero también “Dios es espíritu” (Jn 4,24), y finalmente “Dios es luz” (1 Jn 1,5). Es amor y solo amor. Es luz y solo luz. Precisamente porque en Dios no hay ningún mal, ninguna carencia, ninguna oscuridad, y que en él todo es positivo, luminoso y amoroso, la carta de Juan precisa: “Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna” (1 Jn 1,5). En la misma perspectiva se sitúa la carta de Santiago al referirse al “Padre de las luces en quién no hay cambio ni sombra de rotación” (Stg 1,17).

Podemos calificar a Cristo de luz (“yo soy la luz del mundo”) y al cristiano de luz (“vosotros sois la luz del mundo”) porque “Dios es Luz”. El Nuevo Testamento, y más en concreto, los escritos joánicos parece que ofrecen tres “definiciones” de Dios. La más conocida es “Dios es amor” (1 Jn 4,8.16). Pero también “Dios es espíritu” (Jn 4,24), y finalmente “Dios es luz” (1 Jn 1,5). Es amor y solo amor. Es luz y solo luz. Precisamente porque en Dios no hay ningún mal, ninguna carencia, ninguna oscuridad, y que en él todo es positivo, luminoso y amoroso, la carta de Juan precisa: “Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna” (1 Jn 1,5). En la misma perspectiva se sitúa la carta de Santiago al referirse al “Padre de las luces en quién no hay cambio ni sombra de rotación” (Stg 1,17). Tomás de Aquino escribió la Suma contra los Gentiles teniendo como trasfondo de su exposición de la fe católica las dificultades y problemas que se planteaban a propósito de lo que hoy llamamos encuentro con otras religiones o, de forma más ecuménica, diálogo inter-religioso. Al comienzo de este escrito, el santo doctor expone los campos de diálogo frente a los que se encuentra: los herejes, los judíos, los musulmanes y los paganos; y señala que la base del debate no puede ser la misma con todos ellos. Para dialogar hay que encontrar una base, un punto de partida común. Con los herejes este punto de encuentro es el Nuevo Testamento; con los judíos es el Antiguo Testamento. Pero los musulmanes y los páganos no aceptan la autoridad de estas Escrituras. De ahí que para dialogar con ellos haya que “recurrir a la razón natural, que todos se ven obligados a aceptar”.

Tomás de Aquino escribió la Suma contra los Gentiles teniendo como trasfondo de su exposición de la fe católica las dificultades y problemas que se planteaban a propósito de lo que hoy llamamos encuentro con otras religiones o, de forma más ecuménica, diálogo inter-religioso. Al comienzo de este escrito, el santo doctor expone los campos de diálogo frente a los que se encuentra: los herejes, los judíos, los musulmanes y los paganos; y señala que la base del debate no puede ser la misma con todos ellos. Para dialogar hay que encontrar una base, un punto de partida común. Con los herejes este punto de encuentro es el Nuevo Testamento; con los judíos es el Antiguo Testamento. Pero los musulmanes y los páganos no aceptan la autoridad de estas Escrituras. De ahí que para dialogar con ellos haya que “recurrir a la razón natural, que todos se ven obligados a aceptar”. Tuve la oportunidad de participar en un Congreso (en una ciudad americana) con un marcado talante ecuménico. Uno de los participantes fue un Obispo ortodoxo que recalcó con fuerza que no podía comprenderse a Cristo sin María. Efectivamente, si el Hijo de Dios no nace de una mujer (Gal 4,4) se vacía de contenido la verdad de la Encarnación. Desde esta perspectiva el Obispo ortodoxo afirmaba que María era el criterio de la verdad o falsedad de la fe cristiana, pues allí donde estaba Cristo estaba María, hasta el punto de que en el sacramento de la Eucaristía los fieles recibían también el cuerpo y la sangre de María. Al llegar a este punto confieso que me quedé perplejo.

Tuve la oportunidad de participar en un Congreso (en una ciudad americana) con un marcado talante ecuménico. Uno de los participantes fue un Obispo ortodoxo que recalcó con fuerza que no podía comprenderse a Cristo sin María. Efectivamente, si el Hijo de Dios no nace de una mujer (Gal 4,4) se vacía de contenido la verdad de la Encarnación. Desde esta perspectiva el Obispo ortodoxo afirmaba que María era el criterio de la verdad o falsedad de la fe cristiana, pues allí donde estaba Cristo estaba María, hasta el punto de que en el sacramento de la Eucaristía los fieles recibían también el cuerpo y la sangre de María. Al llegar a este punto confieso que me quedé perplejo.