22

Ene2016Decir creación es más que decir naturaleza

3 comentarios

Ene

El mundo puede considerarse como naturaleza: se trata del conjunto de todas las cosas materiales existentes, objeto de estudio de las ciencias y de reflexión de la filosofía. También el ser humano puede entenderse como naturaleza: un mamífero bimano, con capacidad de reproducción, dotado de inteligencia y de lenguaje articulado, con un cuerpo compuesto de billones de células, que se mueve por medio de los músculos, dotado de órganos sensoriales que le ponen en comunicación con el mundo exterior.

El mundo puede considerarse como naturaleza: se trata del conjunto de todas las cosas materiales existentes, objeto de estudio de las ciencias y de reflexión de la filosofía. También el ser humano puede entenderse como naturaleza: un mamífero bimano, con capacidad de reproducción, dotado de inteligencia y de lenguaje articulado, con un cuerpo compuesto de billones de células, que se mueve por medio de los músculos, dotado de órganos sensoriales que le ponen en comunicación con el mundo exterior.

Pero el mundo puede entenderse como creación y ser humano como criatura. La creación remite a un Creador. Considerar al mundo como creación y al ser humano como criatura es un dato de fe, pero de una fe que puede explicarse y justificarse. Según la fe, el origen último de todo lo existente es un Dios bueno que ha creado un mundo para que el ser humano pueda vivir y, sobre todo, ha hecho al ser humano el regalo de sí mismo: el hombre es un regalo para el hombre.

De la consideración del mundo como creación y del ser humano como creatura se ocupa, y muy bien, la ciencia, que nos explica como la evolución ha hecho posible este universo y la aparición de la vida sobre la tierra. De la consideración del mundo y del ser humano como creación, como realidades que tienen su razón de ser y su origen último en la voluntad buena de Dios, que crea por amor, se ocupa la teología. Mientras la ciencia nos habla de cuando comenzaron las cosas y de cómo se desarrollaron, la teología se ocupa del origen, de lo que hace posible que haya comienzo, que haya evolución y que la realidad siga estando ahí, sustentada por una fuerza misteriosa que la mantiene en el ser después de habérselo dado.

Esta distinción entre naturaleza y creación ha sido formulada así por el Papa Francisco: “para la tradición judío-cristiana, decir ‘creación’ es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y gestiona, pero la creación sólo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal” (Laudato si’, n. 76). Estamos convocados a una comunión universal: en efecto, si el mundo es un don y si cada ser humano es un regalo de Dios para mi, debo cuidarlos y valorarlos, porque despreciar el regalo sería despreciar al dador del regalo.

Seguro que el título a muchos les sonará extraño. Sobre todo si piensan que el pueblo de Israel creía de forma firme, y ya desde sus comienzos, en un solo y único Dios. No debemos olvidar que esta fe israelita (y en general, el conjunto de la revelación judeo-cristiana) es histórica. Una de las primeras consecuencias de la historicidad es la gradualidad. La revelación es procesual. No es extraño, por tanto, que en el Antiguo Testamento aparezcan restos de politeísmo. Más interesante aún: restos de un diosa, esposa de Yahvé.

Seguro que el título a muchos les sonará extraño. Sobre todo si piensan que el pueblo de Israel creía de forma firme, y ya desde sus comienzos, en un solo y único Dios. No debemos olvidar que esta fe israelita (y en general, el conjunto de la revelación judeo-cristiana) es histórica. Una de las primeras consecuencias de la historicidad es la gradualidad. La revelación es procesual. No es extraño, por tanto, que en el Antiguo Testamento aparezcan restos de politeísmo. Más interesante aún: restos de un diosa, esposa de Yahvé. Los cristianos nos las damos de muy espirituales. Pero, en ocasiones, tengo la impresión de que somos muy materialistas. Muchos creyentes confunden lo real con la físico. Y sin embargo, lo físico es solo un aspecto de una realidad mucho más amplia y plural. Sin duda, estos cristianos creen que hay seres invisibles, como los ángeles o los santos, pero les encanta que tales seres invisibles se hagan presentes ante los ojos y, aún más, que se puedan palpar. De ahí la importancia que para ellos tienen las “apariciones” de seres celestiales.

Los cristianos nos las damos de muy espirituales. Pero, en ocasiones, tengo la impresión de que somos muy materialistas. Muchos creyentes confunden lo real con la físico. Y sin embargo, lo físico es solo un aspecto de una realidad mucho más amplia y plural. Sin duda, estos cristianos creen que hay seres invisibles, como los ángeles o los santos, pero les encanta que tales seres invisibles se hagan presentes ante los ojos y, aún más, que se puedan palpar. De ahí la importancia que para ellos tienen las “apariciones” de seres celestiales. Aunque no sea muy usada, en castellano existe la palabra destinación. En francés es una palabra de uso más corriente y eso permite a los franceses jugar con los términos "destino" y "destinación". En castellano se entiende mejor este juego de palabras si distinguimos el destino (el ciego destino) de aquello a lo que estamos destinados; dicho de otra manera: de cuál es nuestra meta. Con el término destino designamos una situación inevitable, no escogida, que se nos impone. Su contrario sería la libertad. Ahora bien, la libertad no es solo la posibilidad de escoger; entendida así queda asociada a la indecisión que precede a toda elección insegura e incierta. La libertad es un acto de responsabilidad que nos hace capaces de asumir aquello que nos conviene y nos realiza. La libertad, por tanto, es el acto capaz de transformar el destino.

Aunque no sea muy usada, en castellano existe la palabra destinación. En francés es una palabra de uso más corriente y eso permite a los franceses jugar con los términos "destino" y "destinación". En castellano se entiende mejor este juego de palabras si distinguimos el destino (el ciego destino) de aquello a lo que estamos destinados; dicho de otra manera: de cuál es nuestra meta. Con el término destino designamos una situación inevitable, no escogida, que se nos impone. Su contrario sería la libertad. Ahora bien, la libertad no es solo la posibilidad de escoger; entendida así queda asociada a la indecisión que precede a toda elección insegura e incierta. La libertad es un acto de responsabilidad que nos hace capaces de asumir aquello que nos conviene y nos realiza. La libertad, por tanto, es el acto capaz de transformar el destino. En los días que preceden a la fiesta de la Epifanía, la liturgia eucarística propone unos evangelios que hablan de seguimiento de Cristo. Resultan muy oportunos para cerrar el ciclo del adviento y de la navidad. Adviento, o sea, venida; Navidad, o sea, aparición; Epifanía, o sea, manifestación. Todo es lo mismo. El Señor Jesús viene para manifestarnos quién es el Padre, para darnos a conocer que este Dios clemente y misericordioso del que hablaba Israel es un Dios cercano que nos ama como no se puede amar más. La lógica respuesta ante este anuncio y esta manifestación es ponerse en camino hacia el Dios que siempre viene. Y para ello nada mejor que seguir a su mensajero. De ahí la oportunidad de estos relatos de seguimiento.

En los días que preceden a la fiesta de la Epifanía, la liturgia eucarística propone unos evangelios que hablan de seguimiento de Cristo. Resultan muy oportunos para cerrar el ciclo del adviento y de la navidad. Adviento, o sea, venida; Navidad, o sea, aparición; Epifanía, o sea, manifestación. Todo es lo mismo. El Señor Jesús viene para manifestarnos quién es el Padre, para darnos a conocer que este Dios clemente y misericordioso del que hablaba Israel es un Dios cercano que nos ama como no se puede amar más. La lógica respuesta ante este anuncio y esta manifestación es ponerse en camino hacia el Dios que siempre viene. Y para ello nada mejor que seguir a su mensajero. De ahí la oportunidad de estos relatos de seguimiento. El término «misericordia» está compuesto por dos palabras: miseria y corazón. El corazón indica la capacidad de amar; la misericordia es el amor que abraza la miseria de la persona humana. Estas palabras del Papa sitúan en su justo lugar a la misericordia: es una forma de amar, que se despliega a la vista de la necesidad del prójimo. Pero el amor no se agota en la misericordia. Hace posible la misericordia, pero no se reduce a ella. El ideal del amor cristiano no es la misericordia. San Agustín tiene un texto iluminador a este respecto: “No debemos desear que haya pordioseros para ejercer con ellos las obras de misericordia. Das pan al hambriento, pero mejor sería que nadie tuviese hambre, y así no darías a nadie de comer… Quita los indigentes y cesarán las obras de misericordia. Cesarán las obras de misericordia, ¿pero acaso se apagará el fuego de la caridad?”. San Agustín termina diciendo que el auténtico amor no es el que damos al necesitado, sino el amor entre iguales. En cierto modo, cuando socorremos al necesitado nos ponemos por encima de él.

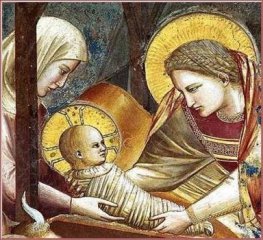

El término «misericordia» está compuesto por dos palabras: miseria y corazón. El corazón indica la capacidad de amar; la misericordia es el amor que abraza la miseria de la persona humana. Estas palabras del Papa sitúan en su justo lugar a la misericordia: es una forma de amar, que se despliega a la vista de la necesidad del prójimo. Pero el amor no se agota en la misericordia. Hace posible la misericordia, pero no se reduce a ella. El ideal del amor cristiano no es la misericordia. San Agustín tiene un texto iluminador a este respecto: “No debemos desear que haya pordioseros para ejercer con ellos las obras de misericordia. Das pan al hambriento, pero mejor sería que nadie tuviese hambre, y así no darías a nadie de comer… Quita los indigentes y cesarán las obras de misericordia. Cesarán las obras de misericordia, ¿pero acaso se apagará el fuego de la caridad?”. San Agustín termina diciendo que el auténtico amor no es el que damos al necesitado, sino el amor entre iguales. En cierto modo, cuando socorremos al necesitado nos ponemos por encima de él. La fe cristológica, de la que da testimonio el Nuevo Testamento, presenta una tensión entre el origen divino de Jesús y su origen humano. El cuarto evangelio presenta las cosas desde arriba, desde el lado de Dios: “el Verbo se hizo carne” (Jn 1,14). Por su parte, los evangelios de Mateo y de Lucas describen la realización concreta de este acontecimiento en la trama de la historia. Tanto Mateo como Lucas hacen notar la intervención directa del Padre y del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Pero también notan que María acoge libremente el misterio. Aunque tiene muchos protagonistas, la encarnación tiene un doble causa: la voluntad de Dios de entrar en la historia humana, haciéndose hombre; y la acogida libre de la criatura humana representada por María.

La fe cristológica, de la que da testimonio el Nuevo Testamento, presenta una tensión entre el origen divino de Jesús y su origen humano. El cuarto evangelio presenta las cosas desde arriba, desde el lado de Dios: “el Verbo se hizo carne” (Jn 1,14). Por su parte, los evangelios de Mateo y de Lucas describen la realización concreta de este acontecimiento en la trama de la historia. Tanto Mateo como Lucas hacen notar la intervención directa del Padre y del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús. Pero también notan que María acoge libremente el misterio. Aunque tiene muchos protagonistas, la encarnación tiene un doble causa: la voluntad de Dios de entrar en la historia humana, haciéndose hombre; y la acogida libre de la criatura humana representada por María. Un año más celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús, el misterio de la Encarnación. Sí, el misterio de la Encarnación. Sin duda es maravilloso el nacimiento de un niño. Pero lo verdaderamente maravilloso, hasta el punto de que resulta increíble, es que este niño que nace sea el Hijo de Dios. Lo verdaderamente maravilloso es que Dios se haga hombre. Y para hacerse hombre tiene que nacer de una mujer. Y pasar por todas las etapas de lo humano: crecer, sufrir, llorar, aprender… Dios se hace hombre. ¿Cómo explicar algo tan sorprendente? Porque Dios, por definición, no necesita de nada ni de nadie. Lo tiene todo. Pero sobre todo tiene Amor. Y el amor es determinante de todo lo que es y hace. Por eso se hace hombre: tanto amó Dios al mundo que quiso hacerse uno de nosotros. Dios es un amante tan grande que quiere hacerse como el amado.

Un año más celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús, el misterio de la Encarnación. Sí, el misterio de la Encarnación. Sin duda es maravilloso el nacimiento de un niño. Pero lo verdaderamente maravilloso, hasta el punto de que resulta increíble, es que este niño que nace sea el Hijo de Dios. Lo verdaderamente maravilloso es que Dios se haga hombre. Y para hacerse hombre tiene que nacer de una mujer. Y pasar por todas las etapas de lo humano: crecer, sufrir, llorar, aprender… Dios se hace hombre. ¿Cómo explicar algo tan sorprendente? Porque Dios, por definición, no necesita de nada ni de nadie. Lo tiene todo. Pero sobre todo tiene Amor. Y el amor es determinante de todo lo que es y hace. Por eso se hace hombre: tanto amó Dios al mundo que quiso hacerse uno de nosotros. Dios es un amante tan grande que quiere hacerse como el amado. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha cantado a Jesús como luz gozosa y esplendorosa. El es el sol que nace de lo alto, el sol de la vida, el sol de la gracia, el sol de la alegría, el sol de las almas, el sol de la justicia, la estrella de Jacob, la estrella de la mañana, la luz que brilla en las tinieblas. Todas estas imágenes pretenden destacar el significado especialísimo de esta “verdadera luz”, que consiste en que Cristo ha vencido a los poderes del mal, ha inaugurado el reino de Dios en la humanidad y ha prometido a todos la participación en esa victoria.

A lo largo de la historia de la Iglesia se ha cantado a Jesús como luz gozosa y esplendorosa. El es el sol que nace de lo alto, el sol de la vida, el sol de la gracia, el sol de la alegría, el sol de las almas, el sol de la justicia, la estrella de Jacob, la estrella de la mañana, la luz que brilla en las tinieblas. Todas estas imágenes pretenden destacar el significado especialísimo de esta “verdadera luz”, que consiste en que Cristo ha vencido a los poderes del mal, ha inaugurado el reino de Dios en la humanidad y ha prometido a todos la participación en esa victoria.